独学!色彩検定1級の勉強方法【2021年受験】

令和3年の12月、私は色彩検定一級を受験しました。

周りに同じような勉強をしている人もいなかったので、完全に独学でしたが、なんとか合格することができました!

1級を受験する人はなかなかいないと思いますが(笑)、私の勉強方法をシェアしたいと思います。

そもそもなぜシェアしたいのか

独学だったこともあり、1級を受験勉強中は、経験者の方のブログを読み漁ってました。

ただ、最近受けた方が少なかったり、実際に受験して、この勉強って絶対必要だった?と疑問に思うものもありました。実際、時間を無駄にしてしまったな、と思うものもありました。

色彩検定は落とす試験ではありません。理解すべき点を押さえれば受かる試験です。

効率的に勉強して、合格できる情報をシェアしたいと思っています。

勉強で用意したもの

用意したものは以下のものです。

1.公式テキスト(1~3級)

2.公式過去問題集(2018年、2019年,2020年)

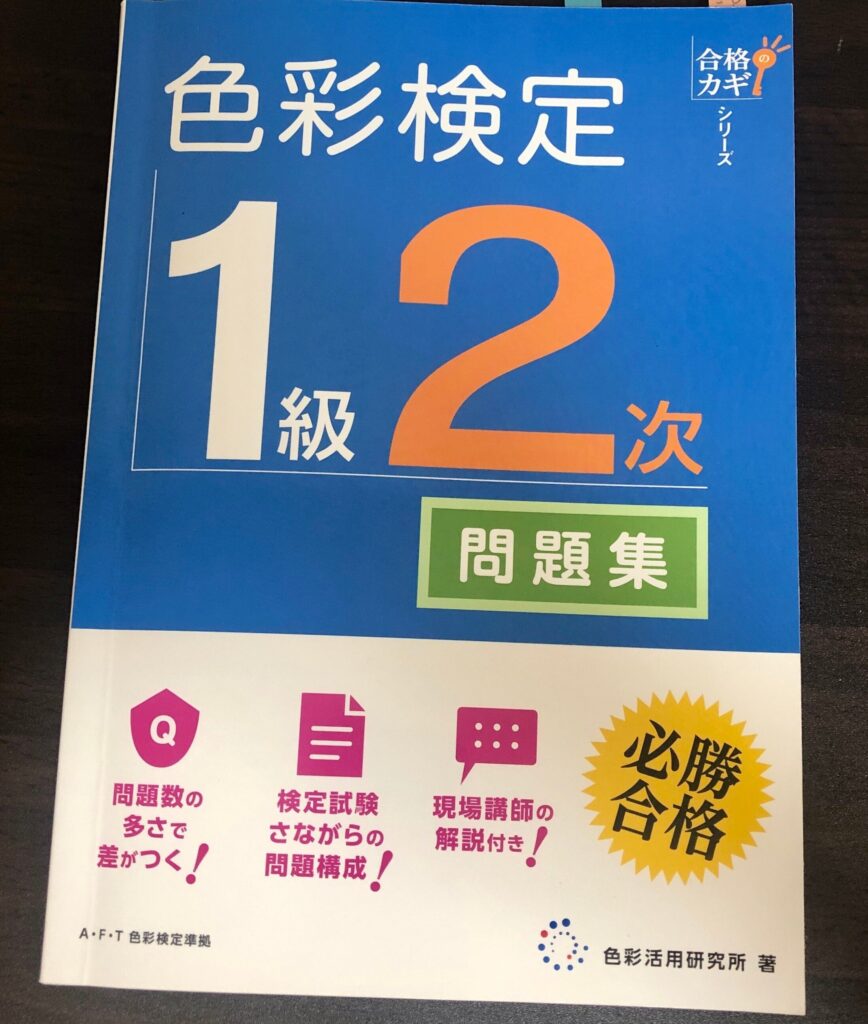

3.色彩検定1級2次問題集(色彩活用研究所 著)

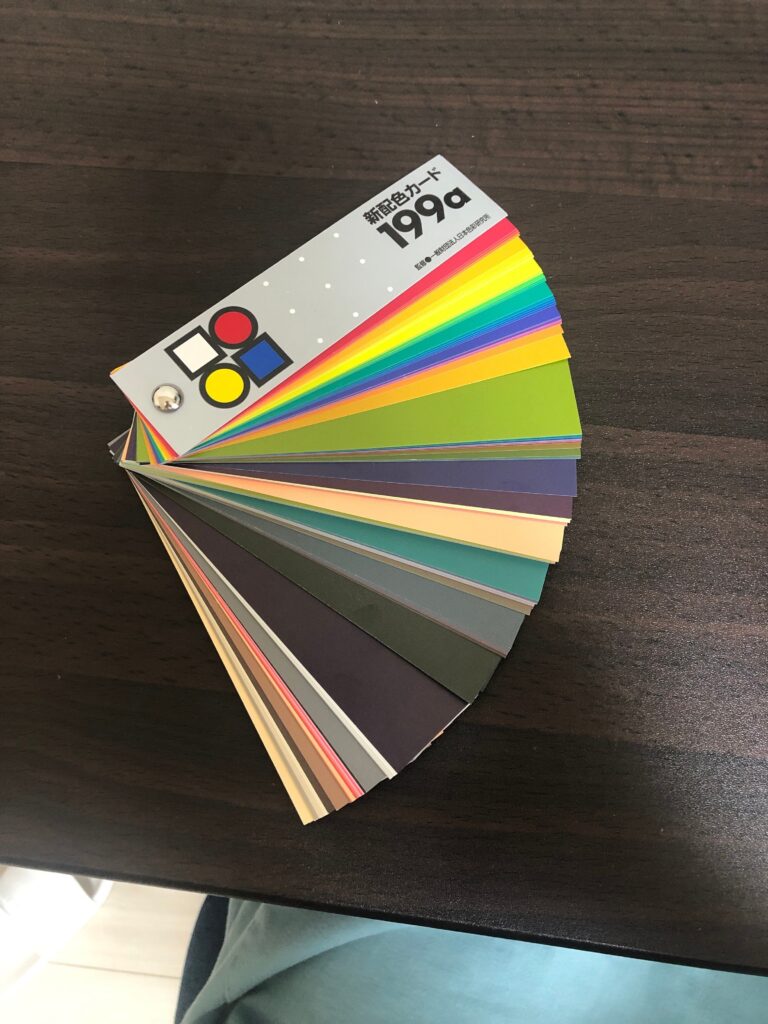

4.カラーカード(新配色カード199a)

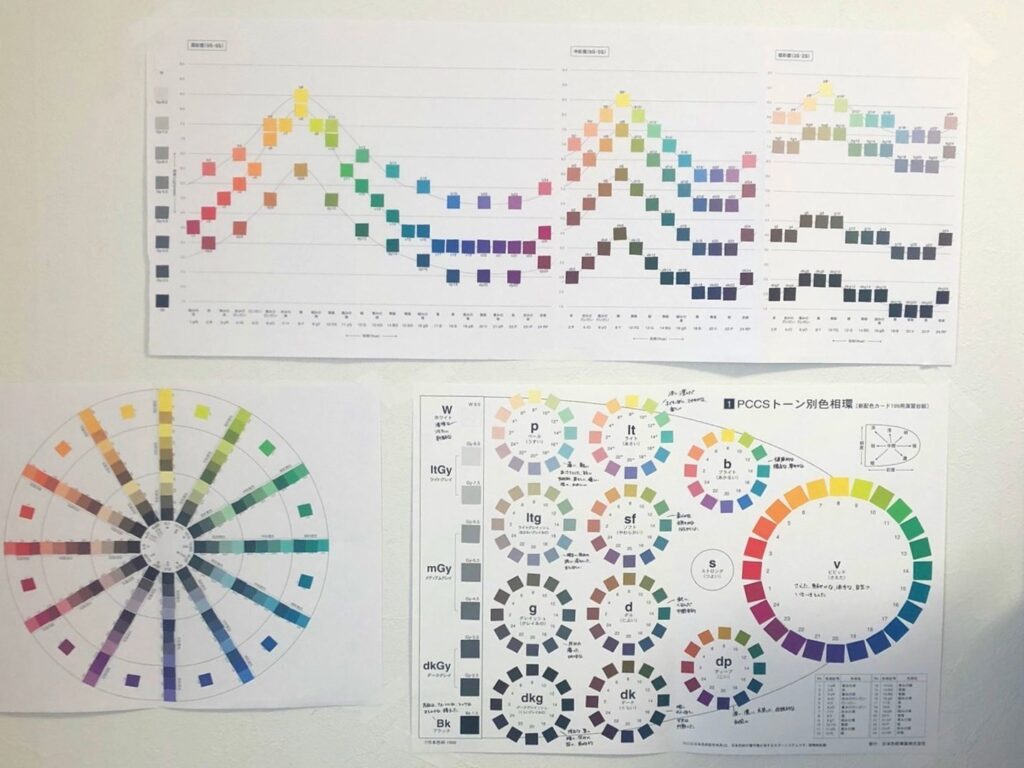

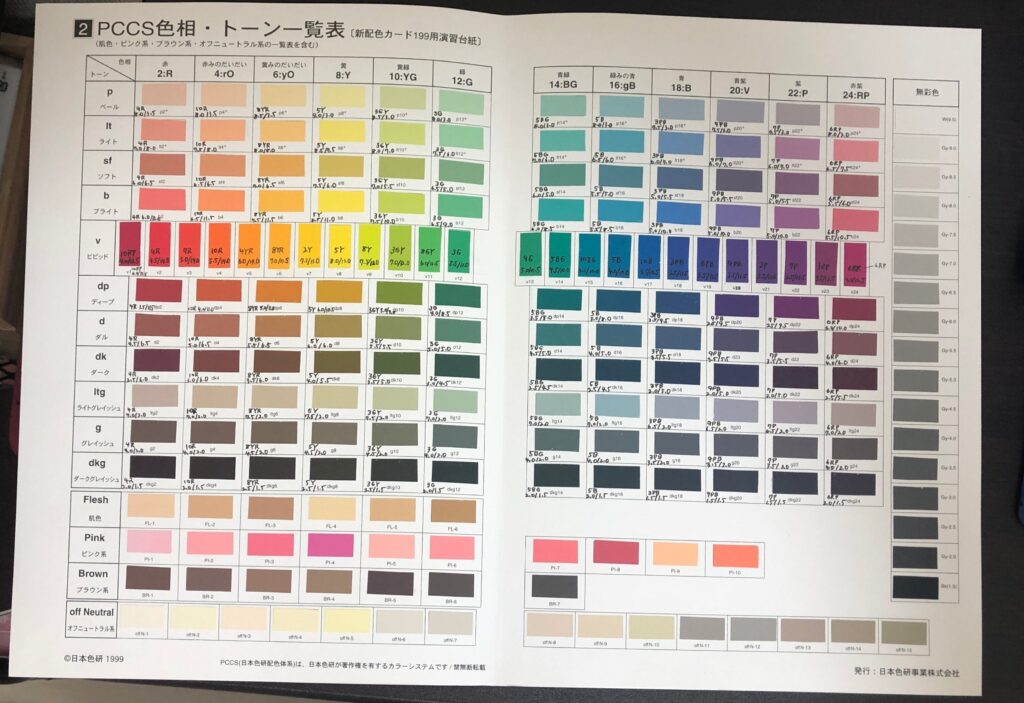

5.PCCSトーン別色相環、PCCS色相・トーン一覧表の白紙(日本色研事業株式会社)

この中で、重要度をつけるとしたら、1,2、4は必須、3、5はなくても大丈夫(あると便利かもしれない)といった感じです。

1級の試験は筆記試験と実技試験があります。カラーカードは実技試験で使用するので過去問を解いたり、使用感に慣れたりするために必須ということです。

3のテキストですが、私はすべてをやりきることができませんでした。理由は「シンプルに難しい!」からです。他の受験者さんでこちらを薦めていたので買ってみたのですが、自信喪失に陥ってしまいました・・・(笑)。これが完璧にできたら実技試験はまったく怖くないと思うので、テキストの質としては悪くないのですが、色彩検定の実技試験内容と比べると2倍以上難易度が高い印象です(個人的な意見です)。

そういったこともあり、無理してやるものではないかなと思います。めちゃくちゃ時間かかりますしね。

5の一覧表ですが、カラーカードに慣れるのには最適な教材です。ひたすら規則的にカードを貼っていくので自然とPCCSを理解できますし、カラーカードを切り刻むのもめちゃ早くなります(笑)。また出来上がったあとの達成感も格別ですし、壁に貼っておけば、分からなくなったときにすぐ確認できて便利でした。個人的はオススメしたいですが、無くても何ら問題はありません。

勉強期間について

勉強の期間ですが、ざっくりと9月~12月で行いました。筆記試験が12月、実技が1月なので筆記~実技の間も勉強しています。

勉強の方法としては、筆記試験は公式テキスト読みまくり、公式過去問を何度も解き、繰り返すことです。よくあるやり方です。

1級なので、内容も2級、3級と比べたら内容も難しいですし、量も多いですが、過去問をしっかりマスターしておけばさほど難易度は高くないと思いました。ちなみに内容はすごく興味深く面白いです。

問題は2次の実技試験なのです・・・おそらく1級で落ちる原因の多くは実技試験なのではないかと思っています・・・・

実技試験の勉強方法等については、次の記事で紹介します。

-2.png)