1か月弱で間に合わせた色彩検定2級の勉強方法

令和3年6月に色彩検定2級とUC級を受験しました!

なぜ2級からかというと、3級は令和2年の冬試験を受ける予定が延期になり、延期日程が外せない仕事と重なり受けれず😭

ならいっそ2級から受けちゃえと思ったのです!

が、仕事に追われ気づいたら試験1か月を切っている事態・・・結局1ヶ月弱で2つの級を仕上げる羽目になりました(自業自得です)。そんな状態でしたが、今後色彩検定を受ける方の少しでも参考になれば嬉しいです!

今回は2級の勉強方法についてです。(細かなポイントは別記事で書きます)

時間が無かった私は効率性を重視しました。ただ、1級を受ける前に「もっと丁寧に勉強するべきだった」と反省したので、色彩のことをしっかりと学ぶのであれば、じっくり取り組むのがベストだと思います。

ただ、「合格」という目に見える結果が当時の私には必要だったので、このやり方にしました。

では、私が実際にやったことをお伝えしていきます。

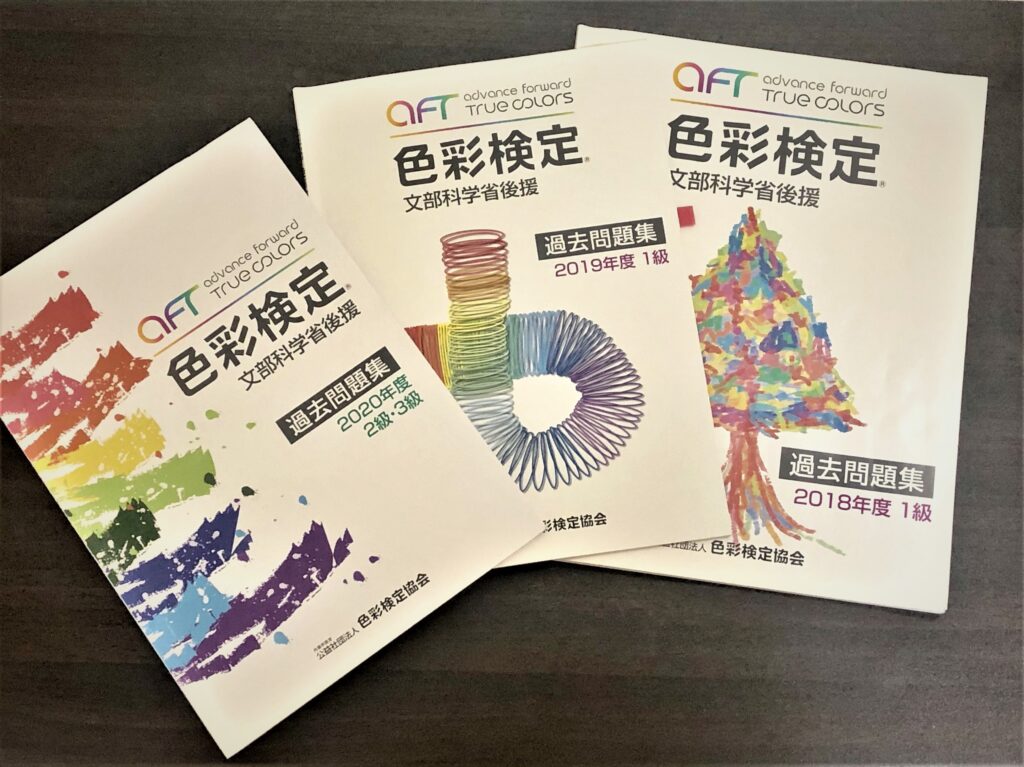

色彩検定を受けるのに必要なもの

過去問

公式テキスト

この2つはマストだと思います。逆にこれがあればなんとかなると思います。というのも、色彩検定の試験問題の図や写真は公式テキストからそのまま使用されています。公式テキストでなくても、勉強はできると思うのですが、持っていたほうが便利だなと私は思いました。

また、過去問もあったほうが良いと思います。時間があるなら公式テキストを熟読して試験に臨む方法もありますが、過去問があったほうが時短で勉強できると思います。

逆にこれ以外は要らないと私は思います。2級の時点ではカラーカードは無くてもなんとかなりました。

勉強方法とスケジュール

やったことは下記のとおりです。シンプルに公式テキストと過去問を読んで解いていました。

①公式テキストを一回読む(流し読み)

②過去問を解く(2020年の冬)

③公式テキストを読む(わからないことを中心に)

④過去問を解く(2019年、2018年)

おおよそ3週間弱で行いました。勉強時間は土日はだいたい4時間ぐらい、平日は仕事終わりにカフェで2時間程度勉強していました。

①公式テキストを一回読む(流し読み)

最初にテキストは読みましたがさーっと流し読みです。

どのページあたりに何が載っているか分かればOKだと思います。

(というかじっくり読んでる時間無かった・・・)

特にマーカーなども引きません。わからなくても一通り読みます。

②過去問を解く(2020年の夏・冬)

過去問はテキストの理解力を確認するために使用される方も多いですが、このタイミングで過去問を解くのが効率性からいえばベストだと思います。

この時点で過去問を解く意味は、試験で何が問わるのかの確認と情報収集です。どんな問題形式なのか、何を問われるのかを把握できればテキストも読みやすくなります。傾向をつかむためには、直近の過去問がおすすめです。

①のとおり、テキスト流し読みのため、問題はまったく分かりません(笑)。ほとんど答えを見ながらやっていました。ただ、答えがテキストのどこに載っているか確認をしながら解くようにすれば、理解するスピードが上がります!

この段階が一番時間がかかったと思います。でも、ここをしっかりやったことで、合格につながったかなと思っています。

③公式テキストを読む(わからないことを中心に)

②で過去問を解いて、分からなかったところを中心に読みます。

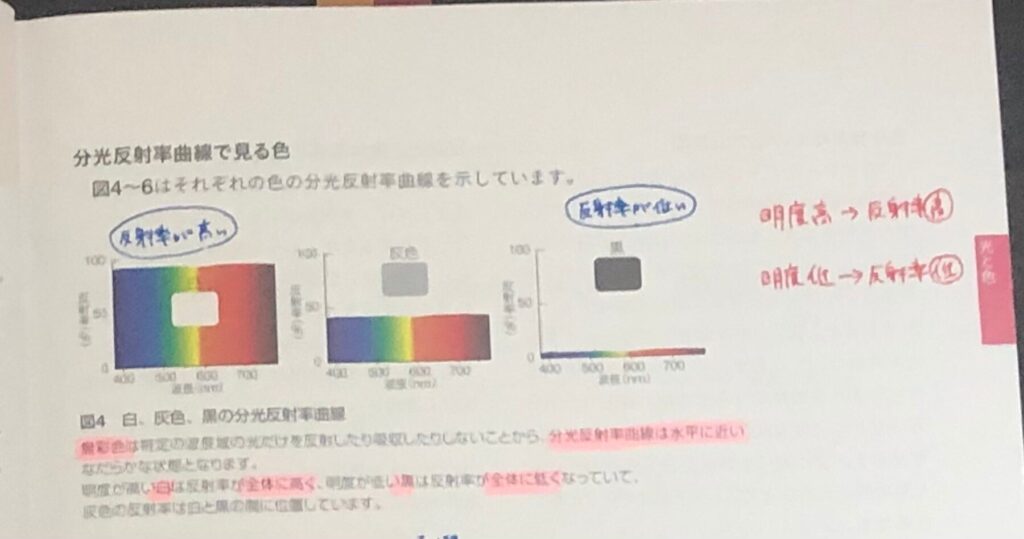

ちなみに、私がよくわからなかったところは「光と色」、「マンセル表色系」「色彩調和、配色」でした。逆に「配色イメージ」や「インテリア」、「景観色彩」は比較的スッと頭に入ったのでそこまで熟読していません。

この段階で私はマーカーを引いたりしていました。マーカーで引きながらやるのが良いかは個人差があると思うので、各々のやり方で良いと思います。

④過去問を解く(2019年、2018年)

2020年の過去問を完璧にした段階で残りの過去問に取り組みました。

あとは③と④と繰り返しです。

過去問を解く際の注意なのですが、テキストの改定が2019年にあり、現テキストの内容には書いていないものが出題されていたりします。また、2020年までは前テキストでも対応可能になっていましたが、2021年からは新テキストの内容に完全移行しています。若干、出題内容が異なりますのでご注意を。

このような感じで試験勉強をし、試験に臨みました。試験中、わからない問題もありましたが、分かる問題をおさえていけば合格点には到達しました(自己採点で8割程度でした)。

合格することを目的に勉強したのですが、勉強しながら色彩って面白いと感じましたし、1級まで受けたい!と思いました。

合格することは大事ですが、自分の興味のあることを知ることができた試験勉強期間だっと思います。

参考になれば幸いです♪

-2.png)